UNA REFLEXIÓN DE ANTONIO ESCOLAR PUJOLAR

Presentación

Antonio Escolar Pujolar es médico de salud pública, epidemiólogo social. Nacido en Manresa (Barcelona) y crecido en Alguaire un pequeño pueblo del Segría (Lleida). Licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona (1976), completó su formación MIR en Medicina Preventiva y Salud Pública en Madrid, Talavera de la Reina y Murcia (1981).

La provincia de Cádiz ha sido a lo largo de casi 40 años su principal espacio vital y profesional. Sus investigaciones buscan visibilizar la relación entre los determinantes sociales y la distribución de los problemas de salud. Su trabajo como epidemiólogo social lo ha dedicado al estudio de las desigualdades sociales en salud y su relación con algunos determinantes estructurales e intermedios (las políticas y el poder; el nivel de estudios; dificultad para llegar a fin de mes; nivel de privación y vulnerabilidad del barrio de residencia; acceso a los servicios sanitarios…)

Miembro de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía, editor del Primer Informe sobre Desigualdades Sociales y Salud en Andalucía, ha participado en la organización de las Jornadas sobre Desigualdades Sociales y Salud, desarrolladas de forma ininterrumpida en la ciudad de Cádiz desde 2001 hasta 2020.

La investigación con la que se siente más a gusto como epidemiólogo social está contenida en el libro «El Medio Social, la piedra clave», que junto con el de Beatriz Díaz «Camino de Gibraltar», buscaba comprender «las causas de las causas de las causas» de la sobremortalidad por cáncer en la comarca de El Campo de Gibraltar.

Para lxs intersadxs en conocer las investigaciones en las que he participado:

https://www.researchgate.net/profile/Antonio-Escolar-Pujolar

«La epidemiología es un terreno de lucha de ideas, de disputa sobre cómo enunciar la salud y cómo actuar, y esa disputa obedece a intereses sociales encontrados». Jaime Breilh

Es difícil

responder qué te acaba llevando a la práctica profesional de un epidemiólogo social. Mi formación en la Facultad de Medicina y en el MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública no apuntaban en esa dirección.

La epidemiología, la rama de conocimiento que elegí para mi futuro desempeño profesional, constituye un ámbito particular de la Salud Pública, dedicada a la medida de la frecuencia y distribución poblacional de problemas y fenómenos de salud, identificar sus determinantes, proponer-establecer medidas de control y evaluar su eficacia y efectividad. La epidemiología en su etapa llamada moderna, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se consolida como la rama de la Salud Pública que convierte en números, cuantifica, la magnitud y características de los problemas de salud de una población, perspectiva especialmente implementada en los países del norte global de influencia anglosajona.

En el marco de un modelo de desarrollo capitalista, con una orientación empirista de la ciencia, enumerar de la forma más precisa posible los fenómenos de salud en las poblaciones y proponer medidas de control era y es fundamental para garantizar su continuidad. Los problemas de salud nos interrogan sobre sus posibles causas, inquietan a las poblaciones, que buscan y exigen respuestas, las cuáles deben ser convenientemente modeladas por el poder para evitar efectos desestabilizadores. Conducir el proceso de investigación causal era y es fundamental para la gobernanza del Sistema. Una gobernanza que no podía permitirse la aparición sorpresiva de episodios epidémicos, pandémicos entre ellos, que pudieran poner en cuestión el irrenunciable objetivo del crecimiento económico y sobre todo desvelar su responsabilidad en la génesis de los problemas de salud.

La epidemiología moderna

en los países del norte global no iba a enfrentarse tanto a epidemias de enfermedades infecciosas, con excepciones como el SIDA, o la más reciente de la COVID-19, como a las consecuencias sobre la Salud Pública derivadas del modelo de desarrollo capitalista de matriz industrial. Consecuencias ligadas, entre otras exposiciones de riesgo para la salud, a la introducción masiva en el medio natural y en los cuerpos (in-corporación) de cientos de miles de sustancias químicas biocompatibles, fuesen o no cancerígenas. Exposiciones de riesgo introducidas extensivamente en los distintos procesos industriales sustentadores del desarrollo capitalista y ejecutadas en los compartimentos de explotación laboral (benceno, cloruro de vinilo…), impregnadas en los hábitos (tabaquismo, …), sumergidas en la alimentación (alimentos procesados…), y/o vertidas al medio ambiente (contaminantes atmosféricos, aguas, alimentos…). Consecuencias finalmente «encarnadas» en los cuerpos bajo la forma de distintos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas, musculo-esqueléticas, auto-inmunes…, además de enfermedades mentales entrelazadas con los procesos de transformación de las relaciones sociales, la destrucción de lo comunitario y la entronización de las fantasías de la individualidad.

La epidemiología moderna se situaba enfrente de un nuevo perfil de morbilidad-mortalidad dominado por las enfermedades crónicas, que sin reparos acabamos denominando como propias de las sociedades desarrolladas del norte global, el precio, se justificaba, que estas sociedades debían pagar por el desarrollo capitalista, inevitables si queríamos disfrutar del bienestar que a pesar de todo destilaba el capitalismo. Negando la existencia de modelos económicos y sociales alternativos las poblaciones del norte global debían asumir en aras del progreso económico exposiciones y riesgos para la salud. Así lo han acabado aceptando las poblaciones del norte global y la comunidad científica, la cual mayoritaria y adecuadamente disciplinada por la industria farmacéutica y las prioridades de financiación, ha concentrado sus afanes investigadores en la búsqueda de soluciones terapéuticas que permitan, más que la curación, la cronificación de los procesos patológicos, con lo que así se garantiza la continuidad del flujo de dividendos y bonus entre accionistas y directivos. La epidemiología convencional, aunque con un menor protagonismo, ha acompañado este camino haciéndose cargo de encontrar las soluciones adecuadas para mantener la frecuencia de las enfermedades del nuevo perfil dentro de límites «normales», pero sin cuestionar la radicalidad de sus causas.

MIENTRAS TANTO

gran parte de la población del sur global iba a ser sometida a partir de los años 80, y tras una descolonización aparente, al papel de actor secundario que la nueva globalización de orientación neoliberal les había reservado. Privados de derechos laborales y garantías medio ambientales, su incorporación a los procesos de manufactura de bienes de consumo destinados a los mercados del norte y sur global les iban a conducir tras los correspondientes períodos de latencia (tiempo entre las exposiciones y la enfermedad) a sumar sus cuerpos a los nuevos perfiles de morbi-mortalidad de las sociedades occidentales desarrolladas, pero sin disponer de recursos amortiguadores suficientes para enfrentarse a sus consecuencias. Perfil que, en muchos territorios, sobre todo africanos, iba a convivir con sus panoramas previos de morbi-mortalidad propios de las enfermedades infecciosas.

El Sistema necesitaba llevar una buena contabilidad de enfermedades y muertes. Pero no valía cualquier contabilidad, pues los problemas de salud se pueden contar (numerar) y contar (relatar) de diversas maneras. La metodología que se impuso, tanto en el relato como en la cuantificación, diseccionaba los fenómenos de salud mostrando los elementos causales más próximos a la enfermedad, a la vez que se ocultaban e ignoraban los elementos que hubieran podido iniciar la cadena causal, los distales. Estudios específicos y sistemas de vigilancia epidemiológica iban a asumir este planteamiento, favoreciendo entre otras iniciativas la creación y explotación de bases de datos en las que los elementos individuales, conductuales y/o biológicos, fuesen los protagonistas destacados.

FUNDAMENTALMENTE

la epidemiología moderna ha concentrado la búsqueda de los determinantes de la salud en: 1º) las conductas individuales, los llamados estilos de vida, 2º) el funcionamiento de nuestra biología (marcadores celulares y moleculares), y 3º) el accionar de, y con, los servicios sanitarios (calidad, accesibilidad, cobertura). A partir de abordajes analíticos de una progresiva complejidad matemática-estadística la epidemiología ha proporcionado un extenso catálogo de “factores de riesgo” de impronta individual. Del mismo se extrae la triada preventiva: 1º.) dejar de fumar, 2º) practicar ejercicio físico y 3º) aumentar el consumo de fruta y verdura, triada convertida en la principal guía de una vida saludable, guía asumida por la población general y los profesionales sanitarios, y proclamada de forma incansable por los medios. Una estrategia generadora de más desigualdad, dado que el seguimiento de la normativa saludable ignora su determinación social, con lo que aquellos individuos pertenecientes a grupos y clases sociales con mejores condiciones de vida, en suma, con más capacidad de decisión, pueden adoptarla con más facilidad. Los datos muestran, con muy escasas excepciones, un gradiente social negativo en la distribución de la triada saludable.

Una sofisticada riqueza «metodológica» en los análisis, de la que se presume en congresos y reuniones científicas, frente a una pobreza epistemológica aplastante. Atrapados bajo toneladas de datos se dedica más tiempo al trasteo de los mismos que a la acción directa dirigida a dar soluciones efectivas a los problemas analizados. A pesar de su fracaso objetivo la estrategia de promoción de la salud centrada en los estilos de vida, y no en las condiciones y modos de vida, ha acabado imponiéndose.

PARA EL SISTEMA

era y es fundamental poner el foco causal del «enfermar» en el plano individual de las conductas, invisibilizando simultáneamente los contextos en los que éstas se producen. Un planteamiento que sitúa al individuo como único responsable del problema de salud. Amputados de sus contextos sociales, solo «cuenta» lo que nos digan los parámetros biológicos o conductuales. Los afectados por un problema de salud son culpabilizados por no haber sido capaces de cumplir la norma saludable, una culpa que se prolonga a la no comparecencia ante los servicios sanitarios para obtener consejo preventivo o un diagnóstico. Víctimas convertidas en culpables, mientras los verdaderos se ocultan en la culpa ajena. Un panorama ideal para los que definen las reglas de la «normalidad», los detentadores del poder.

La conservación de la salud y la prevención de la enfermedad se convierten en la actual etapa de capitalismo neoliberal en un proyecto de gestión empresarial, la gestión del YO saludable se incorpora a la del YO emprendedor. Una gestión sustentada en dos pilares: el seguimiento de la guía saludable y el contacto regular con el sistema de cuidados sanitarios. El compromiso de productividad exigido por el Sistema para la obtención de plusvalías se extiende al ámbito de la salud, producir tu propia salud haciendo un uso adecuado del conocimiento que entre otros ámbitos de la ciencia ha suministrado la epidemiología moderna.

Para cuando la voluntad individual falla, cuando mi gestión del YO saludable se muestra incapaz de alcanzar los objetivos marcados aparece el Mercado al rescate, para quién pueda pagarlo, poniendo a mi disposición un amplio catálogo de salvavidas: cursos de alimentación natural, de mantenimiento del peso, práctica de deportes y ejercicio físico, yoga, mindfulness, actividades de ocio, detección precoz de enfermedades, exploraciones complementarias, consejos, monitorizaciones, etc.

Desprovista de sus contextos, las alternativas preventivas, terapéuticas o reparadoras quedan limitadas a estas dos geografías: el individuo y el mercado.

IMPONER

un determinado modelo causal en el ámbito de la salud-enfermedad es fundamental para poder conducir a las poblaciones hacia los apartaderos explicativos que garanticen la continuidad de la gobernanza capitalista, sobre todo para el mantenimiento de la desigualdad social sobre la que ésta se constituye. Una vez interiorizado que el proceso de enfermar o de mantener la salud depende principalmente de uno mismo los diseñadores de las preguntas y respuestas convenientes pueden seguir concentrados en su principal objetivo, la acumulación de plusvalías y privilegios asociados.

Durante un corto periodo temporal animado por la OMS, los análisis y recomendaciones surgidos de la Conferencia Internacional de Alma-Ata (1978) intentaron desplazar el hospitalocentrismo prevalente, eje dominante de los Sistemas de Salud, hacia un modelo alternativo, la Atención Primaria de Salud, más cercana a la cotidianidad vital de las personas y en el que se considerase la Salud como un derecho cargado de contenido socioeconómico, abierto a la participación de la sociedad, con una asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sencillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables. Sin embargo, y para desgracia de gran parte de la población mundial, sobre todo del sur global, la llegada de M. Thatcher (1979) y R. Reagan (1981) a los gobiernos de la Gran Bretaña y los EEUU de América dieron un impulso decisivo a la extensión de la iniciativa privada y público-privada a todas las áreas de la actividad económica, incluida la sanitaria, limitando el papel del Estado en la defensa de los servicios públicos.

La Atención Primaria de Salud que reclamaba de los Estados un papel central para su desarrollo y mantenimiento entró en una crisis de la que no se ha recuperado, y que en el Estado Español se encuentra en su máximo esplendor. El hospital como institución emblemática, que concentra a expertos y tecnologías, se reafirma como centro del sistema de cuidados sanitarios, el faro que ilumina la ruta de la ciudadanía en la búsqueda de soluciones a sus problemas de salud. El hospital como destilado de la primacía bio-tecnológica sobre los cuerpos, su materialidad, acabo imponiéndose sobre la significación social y relacional de la Atención Primaria de Salud. Concentración de significados curativos engranada con la concentración de dispositivos tecnológicos.

FRENTE

a este accionar de la epidemiología moderna surge la moderna «epidemiología social», que se distingue, de acuerdo con N. Krieger, por su empeño en investigar explícitamente los determinantes sociales de las distribuciones de la salud, la enfermedad y el bienestar en las poblaciones, en vez de tratar dichos determinantes como un simple trasfondo de los fenómenos biomédicos y/o conductuales (añadido mío). Un empeño que, para algunos autores, sobre todo latino-americanos (J. Breilh), se quedaba corto en el afán de profundizar en la radicalidad de las causas y que dio lugar a la reivindicación de una epidemiología social que profundizará en mayor medida en el estudio de las relaciones de poder que determinan la salud de los pueblos, orientación a la que se etiquetó como epidemiología crítica.

Entre otras características específicas de la epidemiología social «crítica» está su énfasis en el estudio del proceso de salud-enfermedad en los colectivos, en la comunidad, entendiéndola no como un conjunto unidimensional o un sumatorio de individuos, como así se contempla en la epidemiología moderna o convencional, sino reclamando lo colectivo o comunitario por la carga social e histórica que los constituye como grupo humano. En la epidemiología convencional lo socio-económico, cuando es considerado en los análisis, es solo un factor de riesgo más como puede serlo el haber sido fumador, no como un determinante estructural.

En el espacio de la epidemiología social se han elaborado distintos marcos teóricos explicativos relativos a la determinación social de la salud-enfermedad. El punto esencial de casi todos ellos es que el patrón-perfil de distribución de la salud en una población es fundamentalmente consecuencia de las condiciones y modos de vida de sus componentes, condiciones y modos que en mayor o menor medida están desigual e injustamente distribuidos. Condiciones y modos de vida estrechamente ligadas a las estructuras y relaciones de poder político-económicas, expresadas de acuerdo con los contextos culturales e históricos en las que aquellas se configuran. A través de interacciones complejas, entre otras con las características biológicas individuales, se expresa finalmente una distribución social de la salud-enfermedad en un espacio, un lugar y un tiempo históricos dados.

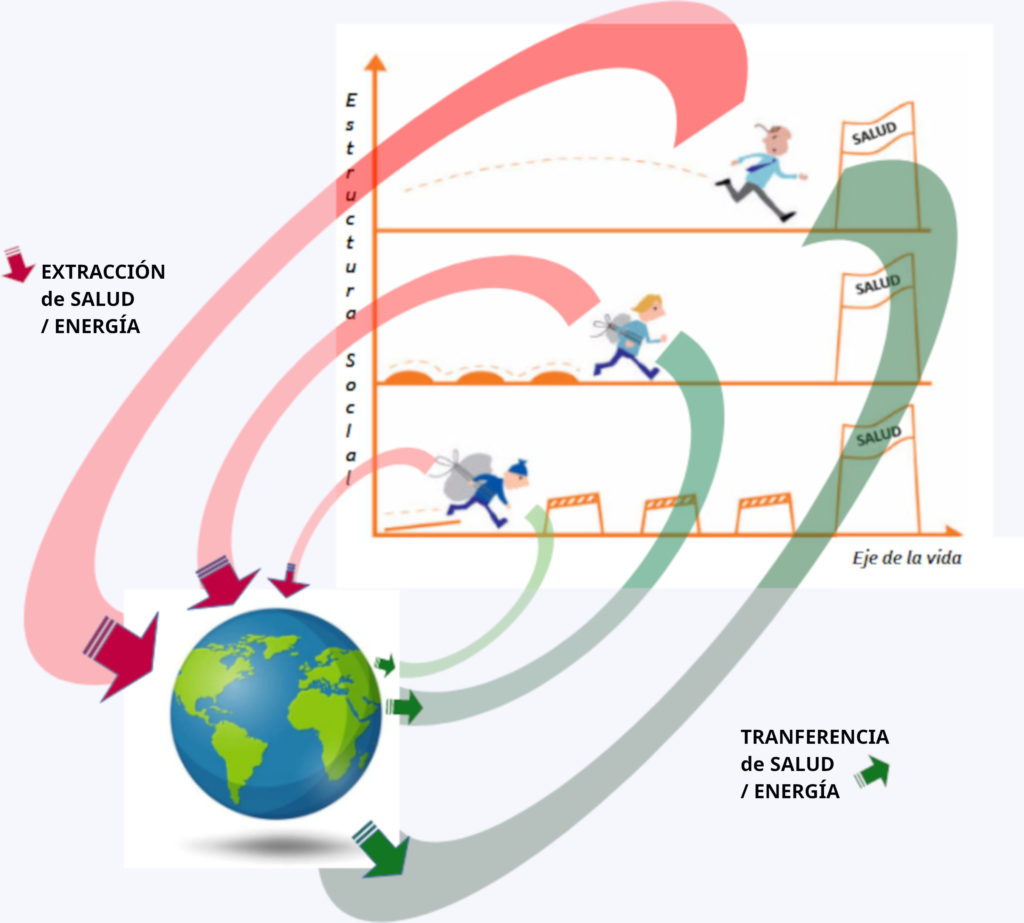

Para explicar esta distribución es clave rescatar el concepto de plusvalía, o plus valor, base fundamental del sistema capitalista que permite la desigual e injusta acumulación de capital y de acceso al bienestar material, del que se benefician especialmente los situados en la cumbre de la estructura social. Todo el proceso extractivo necesario para la generación de plusvalías precisa de una intermediación con la naturaleza y con los cuerpos de los sujetos implicados (gráficos 1 y 2). Según el papel asignado en el proceso extractivo, de acuerdo con el género, la clase social, la etnia o el territorio, la salud contenida en unos cuerpos es, en mayor o menor grado, extraída y transferida al de otros cuerpos situados en posiciones de poder superiores1 .

La consecución de plusvalías lleva incorporada no solo la componente de intercambio monetario sino también de intercambio de salud producido en los diversos circuitos extractivos, de producción y reproducción, transitados a lo largo de la vida. La obtención de plus valía conlleva un plus de salud (vida) para unxos a costa de menos salud de otrxs (enfermedad y muerte). Según sea la magnitud y características de la extracción y transferencia de salud en la escala social y sus estratos así serán las desigualdades sociales en salud.

DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD

definidas como diferencias en el estado de salud y/o enfermedad que aparecen entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geográficamente, que calificamos como iniquidades en salud cuando son improcedentes, injustas, evitables e innecesarias. La clase social, el género, la etnia y el territorio son algunos de los ejes que las determinan. Las desigualdades sociales en salud son una consecuencia de la inequidad social, son el reflejo de la injusta distribución del poder cultural, político y económico de una sociedad, expresión del conjunto de relaciones históricas ‘depositadas’ en el interior de los cuerpos de los individuos.

De forma similar a la huella ecológica generada por el patrón de explotación de los recursos naturales necesarios para mantener estilos, condiciones y modos de vida, también acumulamos (colectiva e individualmente) una huella de desigualdad social en salud generada por el patrón de explotación de los cuerpos necesario para mantener estilos, condiciones y modos de vida. No solo la explotación de los recursos naturales facilita la existencia de desiguales niveles de bienestar, sino que para que ello sea posible se precisa de la explotación de la fuerza de trabajo, un proceso que lleva aparejada la extracción y transferencia de salud entre los cuerpos implicados.

La investigación epidemiológica socialmente orientada ha puesto repetidamente en evidencia que son sobre todo mujeres y poblaciones situadas en el extremo inferior de la estructura social, mucho más sometidas a procesos extractivos de salud, las que presentan peores cifras de morbi-mortalidad, esperanza de vida y otros indicadores de salud. Es importante señalar que la desigualdad social en salud puede expresarse en la escala social no solo en sentido vertical, de arriba hacia abajo, sino también de forma horizontal, transversal. En cada uno de los estratos que componen la escala social se dan desiguales distribuciones de poder que afectan a la magnitud y distribución de la desigualdad en salud. La violencia contra la mujer, como ejemplo, no debe circunscribirse exclusivamente al marco de relaciones propio del sistema capitalista, sino que además está integrado en marcos culturales y antropológicos que lo trascienden desde hace siglos.

El extractivismo de salud efectuado sobre el cuerpo de las mujeres puede ser ejercido por hombres situados en los mismos estratos sociales en los que aquellas se sitúan, incluso en el mismo grupo familiar. El trabajo reproductivo y doméstico, trabajo no remunerado, constituye uno de los factores sobre los que se ha construido la obtención de plusvalías de salud extraídas de los cuerpos de las mujeres, y transferidas para beneficio mayoritario de los hombres. La mujer ha sufrido y sufre un doble impacto negativo de la desigualdad social en salud, uno derivado de su posición en la escala social y otro derivado del componente de género. Como destaca el colectivo ecofeminista venezolano LaDanta LasCanta: para el mantenimiento del orden político “La dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres son dos caras de una misma moneda, propias de la civilización patriarcal-capitalista”

Adentrarse en el terreno de la investigación sobre la determinación social de las desigualdades en salud es complicado y frustrante cuando el equipaje formativo se encuentra tan ligado a ciencias impregnadas de reduccionismo empírico y cuantitativistas. Para un epidemiólogo social desplazarse desde los abordajes analíticos que consideran como objeto principal el efecto de los determinantes sociales intermedios (estilos de vida en especial) hacia los determinantes de tipo más estructural (gobernanza, contexto económico y político, normas y valores culturales, políticas…) exige la búsqueda de aportaciones procedentes de la historia, la política, la economía, la sociología y la antropología, entre otras áreas de conocimiento humanista. En consecuencia, la investigación cualitativa, también en epidemiología, debería ocupar un lugar mucho más destacado.

CIERRE:

Encontrar un espacio de escucha a los argumentos de la determinación social de la salud se hace más y más complicado cuanto más crece el alegato científico neoliberal. Los discursos comerciales y mecanicistas avanzan con promesas de implantes neuronales, transcripción de mentes a dispositivos electrónicos, geoingeniería, diseño genético a la carta, viajes interplanetarios o inmortalidad entre otras utopías-delirios transhumanistas. Sin embargo y más que nunca precisamos de análisis humanistas, desnudos de tecnologías, para poder comprender cómo hemos llegado a la actual situación de crisis civilizatoria que amenaza la vida del planeta. Confiar en la tecnología para evitar las consecuencias negativas intrínsecas al actual modelo capitalista de crecimiento sin límites, es una falacia, un juego de autoengaño alimentado por los fogoneros del Sistema y jaleado por sus pregoneros. Es primordial apagar el fuego que siguen alimentando como si no hubiera un mañana que habitar.

Desde la epidemiología social, con un énfasis crítico más explícito, se pueden aportar conocimientos que nos ayuden a abandonar la cosmovisión propia del capitalismo, con una sociedad entregada al incremento constante y sin límites de la producción y el consumo de bienes materiales, una cosmovisión en el que está atrapada la ciencia y una parte importante de la población mundial.

Para poder crecer en equidad social y por tanto en salud es imperativo cambiar nuestra relación depredadora con la naturaleza, abandonar las fantasías de la individualidad y recuperar lo colectivo, lo comunitario, el apoyo mutuo.

Gracias.

«Cuando miro a mi madre,

con un cuerpo paralizado por el dolor de quince años de arduo trabajo de pie,

en una cadena de montaje,

con derecho a solo dos pausas de diez minutos para ir al baño,

me impresiona lo que significa físicamente la desigualdad social».

Didier Eribon, filósofo.

NOTA:

- Gráficos 1 y 2. Modificación personal del original en: Report No. 20 to the Storting (2006-2007). National strategy to reduce social inequalities in health. Recommendation from the Ministry of Health and Care Services. Norway, 2007. Ilustración de Elisabeth Moseng.